-

Bibliographie & Filmographie

« Chercher ses racines, c'est au fond se chercher soi-même : qui suis-je ? Quels sont les ancêtres qui m'ont fait tel que je suis ? Des noms d'abord, des dates, quelques photos jaunies ou, avec plus de chance, un testament, une lettre. »

Claude LEVI-STRAUSS

« Les gens s'intéressent à leur passé parce que la seule chose à laquelle ils peuvent se raccrocher aujourd'hui, c'est leur famille. Pas la famille nucléaire, qui est elle-même éclatée, mais leurs ancêtres, c'est-à-dire ce qui ne leur fera jamais défaut. Ils se raccrochent aux branches.... de leur arbre généalogique ».

Anne Ancelin-SCHUTENBERGER

-

Par FANNOU93 le 27 Mars 2024 à 11:54

« Si les statistiques placent les Côtes-du-Nord parmi les départements français les moins confrontés au phénomène de l'abandon, il a néanmoins beaucoup préoccupé les autorités qui n'eurent de cesse, pendant tout le siècle, de vouloir l'éradiquer coûte que coûte. S'intéresser à l'abandon des enfants, c'est s'intéresser à la fois à l'histoire de l'enfance et à l'histoire des femmes, particulièrement les femmes seules, mais aussi, plus généralement, à l'histoire de la vie rurale dans un département fortement imprégné de catholicisme. Filles-mères rejetées, enfants abandonnés stigmatisés, la société toute entière est concernée par l'abandon. C'est aussi s'intéresser à la transition entre philanthropie et encadrement du service de l'assistance par l'Etat qui, sous la IIIe République, triomphe avec la création de l'Assistance publique.

« Si les statistiques placent les Côtes-du-Nord parmi les départements français les moins confrontés au phénomène de l'abandon, il a néanmoins beaucoup préoccupé les autorités qui n'eurent de cesse, pendant tout le siècle, de vouloir l'éradiquer coûte que coûte. S'intéresser à l'abandon des enfants, c'est s'intéresser à la fois à l'histoire de l'enfance et à l'histoire des femmes, particulièrement les femmes seules, mais aussi, plus généralement, à l'histoire de la vie rurale dans un département fortement imprégné de catholicisme. Filles-mères rejetées, enfants abandonnés stigmatisés, la société toute entière est concernée par l'abandon. C'est aussi s'intéresser à la transition entre philanthropie et encadrement du service de l'assistance par l'Etat qui, sous la IIIe République, triomphe avec la création de l'Assistance publique.Les limites chronologiques de cette étude se sont imposées au regard de la législation en vigueur concernant l'Assistance Publique, véritablement créée par le décret impérial du 19 janvier 1811 et qui prévoit l'anonymat de l'abandon. Décrié rapidement en raison de l'augmentation des expositions qu'il suscite, modifié à moult reprises, ce texte reste néanmoins en vigueur pendant tout le siècle, marquant profondément de son empreinte l'histoire des enfants abandonnés. Il sera relégué par la loi du 27 juin 1904.

Les séries X et H du dépôt des archives départementales des Côtes-d'Armor constituent le socle de cette recherche, permettant une plongée passionnante dans la vie des enfants abandonnés et de leurs mères, aux conditions de vie misérables. La richesse des sources permet, non seulement de suivre ces dernières à des moments-clefs de leur vie comme celui de l'abandon, mais également de brosser, à grands traits, leur quotidien avant et après l'abandon. Elle permet de surcroit de mettre en lumière le rôle inducteur de la société catholique de l'époque, intransigeante, qui juge et condamne toutes celles qui mettent au monde un enfant hors-mariage. Les sources abondent pour autant sur le parcours des enfants abandonnés, depuis leur arrivée à l'hospice jusqu'au moment où ils sont gagés. Même si tous ne peuvent être suivis individuellement, il est possible cependant de dépeindre assez précisément les grandes lignes de leurs premières années de vie. Souffrances, chagrins, humiliations, silences imposés surgissent alors sans surprise des sources, mais aussi sursauts de révolte, insubordinations et désertions. Plus rares, quelques moments de malice et de joie viennent égayer le tout, sur fonds de misère générale ».

*

Voici un livre incontournable pour mieux comprendre l’histoire des femmes qui ont abandonné leur(s) enfant(s) : pourquoi ? Comment ? Dans quel contexte ? Quelle époque ? Même si vous n’avez pas d’ancêtres en Bretagne, la démarche que l’auteure utilise est bien utile pour appréhender votre propre histoire.

Lorsque j’ai découvert dans l’arbre de ma famille que mon AAgrand-mère avait été abandonnée dans un tour, c'était comme si le temps s'était arrêté, me laissant seul face à une révélation inattendue et déchirante : un maillon oublié de notre lignée, ce n’était pas possible !

Je me suis retrouvée à explorer son destin : qui était-elle, cette enfant abandonnée, privée de l'amour et de la chaleur d'un foyer familial ? Quels tourments avaient assombri son existence, quelles larmes avaient baigné son visage innocent dans les nuits solitaires ? Qu’avait-elle vécu au fil des placements dans les fermes morvandelles ? Comment a t-elle pu se construire, devenir adulte et élever ses propres enfants. D’ailleurs dans toute son histoire, elle n’a eu étrangement que deux enfants ; il était pourtant courant dans les années 1880 n’avoir une multitude de bambins….

Si ce livre m’a beaucoup apportée, il faut avouer que je n’ai pu trouver la réponse à toutes mes questions ; mais je ne désespère jamais !

*

Née en 1962, Isabelle Le BOULANGER, est enseignante et chercheuse associée au Centre de recherche bretonne et celtique de l'université de Brest. Docteur en histoire contemporaine, ses études la portent en particulier sur l'histoire des femmes et des enfants.

*

Pour en savoir plus :

Isabelle LE BOULANGER (Wikipedia)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par FANNOU93 le 27 Mars 2024 à 10:27

Nous sommes un lundi, un lundi qui débute comme tous les autres…. Comme tous les autres ? Pas tout-à-fait. Parce qu’après ce lundi 20 février 1933 : rien ne sera plus comme avant.

Nous sommes un lundi, un lundi qui débute comme tous les autres…. Comme tous les autres ? Pas tout-à-fait. Parce qu’après ce lundi 20 février 1933 : rien ne sera plus comme avant.Vingt-quatre hommes sortent de leurs berlines noires, « vingt-quatre pardessus noirs, marron ou cognac, vingt-quatre paires d’épaules rembourrées de laine, vingt-quatre costumes trois pièces, et le même nombre de pantalons à pince avec un large ourlet. Les ombres pénètrent le grand vestibule du palais du président de l’Assemblée ; mais bientôt, il n’y aura plus d’Assemblée, il n’y aura plus de président, il n’y aura même plus de Parlement, seulement un amas de décombres fumants. »

« les vingt-quatre sphinx » sont :

- Albert Vögler (1877-1945) industriel allemand et dirigeant de la société minière Forges et Mines Germano-luxembourgeoises, magnat de l'acier, fondateur en 1919 du Deutsche Volkspartei (DVP, réactionnaire), finance le parti nazi avant sa prise du pouvoir en 1933 ; notable du Troisième Reich ; se suicide lors de son effondrement,

- Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (1870 – 1950) dirige l'entreprise Krupp jusqu'en 1943 ; il comptait parmi les 24 principaux accusés du procès de Nuremberg, la procédure engagée contre lui a cependant été suspendue pour des raisons de santé (sur la photo à gauche)

- Wilhlem von Opel (1871 – 1948) un des fondateurs du constructeur automobile allemand Opel, introduisant la chaîne de montage dans l'industrie automobile allemande ; il rejoint le parti nazi et en devient rapidement un partisan actif, apportant des contributions financières aux SS et recevant le titre de mécène ; en janvier 1947, il fut reconnu coupable par un tribunal de dénazification et dut payer une forte amende ; il mourut l'année suivante,

- Günther Quandt (1881 – 1954) industriel allemand dont la seconde femme Magda – dont il divorce en 1929 - épousera deux ans plus tard le militant nazi et futur ministre de la Propagande de Hitler, Joseph Goebbels ; il sera nommé chef de l'économie de l'armement,

- Friedrich Flick (1883 – 1972) industriel allemand, magnat de l'acier, bénéficie de l'expropriation des Juifs, et de l'exploitation des déportés dans les camps de concentration ; condamné à 7 ans de prison lors des procès de Nuremberg, il n’en fait que 3, puis redevient l'une des plus grandes fortunes mondiales,

- Ernest Tengelmann (1870 – 1954) directeur de mine, siégea au conseil d'administration des mines de charbon d'Essen ; directeur général et président du conseil d'administration d'Essener Steinkohlenbergwerke AG et président du conseil d'administration de Gelsenkirchener Bergwerks-AG ; avec Carl Hold et Gustav Knepper, il fut l'une des figures les plus influentes de l'exploitation minière de la Ruhr,

- Fritz Springorum (1886 – 1942) industriel et homme politique allemand, a occupé des postes de direction chez Hoesch Aktiengesellschaft pendant plus de deux décennies, président de « l'Association pour la protection des intérêts économiques communs en Rhénanie et en Westphalie », dite Association Langnam en raison de son nom long, membre de l' Association industrielle de la Ruhrlade, membre du Parti national populaire allemand (DNVP) national-conservateur et anti-républicain ; en tant que successeur d'Albert Vögler, il prend la présidence de l'Association des métallurgistes allemands (VDEh) en 1936, mais abandonne ce poste en 1939 pour cause de maladie,

- August Rosterg (1870 – 1945) industriel allemand, directeur général de Wintershall AG ; il a eu une influence significative sur l'exploitation minière allemande de la potasse,

- Karl Buren directeur général de Braunkohlen- und Brikettindustrie AG, membre du conseil d'administration de Deutschen Arbeitgeberverbände,

- Gunther Heubel (1871 – 1945) président de l'Association minière de Basse-Lusacen juillet 1933, il est nommé président de la « Deutscher Braunkohlen-Industrievere ; ein e.V. » et chef du groupe spécialisé en lignite ; il est membre du conseil de surveillance de « Braunkohle-Benzin AG » (BRABAG) depuis sa création en 1934 ; lorsque des soldats russes arrivent dans son jardin, il se suicide le 20 avril 1945 dans son ancienne résidence officielle à Annahütte,

- Georg von Schnitzler (1884 – 1962) en 1927, il supervisa la création d'un cartel franco-allemand de vente de teintures et, en 1932, il y ajouta des sociétés suisses et britanniques, membre du conseil d'IG Farben ; il rejoignit la Sturmabteilung (Storm Division) en 1934 et occupa finalement le grade de Hauptsturmführer ; il a été admis au parti nazi en 1937,

- Hugo Hermann Stinnes, membre du conseil d'administration du Reichsverband der Deutschen Industrie, membre du conseil de surveillance du Syndicat rhénan-westphalien du charbon

- Eduard Schulte (1891 – 1966) directeur général de Giesches Erben, Zink und Bergbaubetrieb, industriel allemand important et l'un des premiers à alerter les Alliés sur l'extermination systématique des Juifs dans l'Allemagne nazie et dans l'Europe occupée ; ill est reconnu Juste parmi les nations par le Yad Vashem,

- Ludwig von Winterfeld (1880 – 1956) entrepreneur allemand chez Siemens-Schuckertwerke et Siemens & Halske AG. membre du conseil d'administration de Siemens & Halske AG et Siemens-Schuckertwerke AG.

- Wolf-Dietrich von Witzleben (1886 – 1970) fils de Carl Ludwig von Witzleben (1853-1900), entrepreneur allemand ; jusqu'en 1966, il fut président du conseil de surveillance de Siemens & Halske AG et de Siemens-Schuckertwerke AG, les deux sociétés mères de ce qui deviendra plus tard le groupe Siemens.

- Wolfgang Reuter directeur général de Demag, président de Verband Deutscher

- August Diehn (1874 – 1942) membre du conseil d'administration de Wintershall AG. Après 1933, il devient membre du F-Kreis (organisation d'industriels qui conseillaient le ministère allemand de la Propagande) et chef de brigade SS . Il a été membre du Conseil général de l'économie et a occupé diverses fonctions au sein du conseil de surveillance,

- Erich Fickler (1874 – 1935 ) président du conseil d'administration et directeur général de Harpener mining AG , membre de la Ruhrlade et président du conseil de surveillance du syndicat charbonnier rhénan-westphalien ; il fut l’un des premiers financiers du parti nazi,

- Hans Loewenstein (1874 – 1959) fonctionnaire minier allemand, homme politique et délégué du Reichstag,

- Ludwig Grauert (1891 – 1964) avocat allemand qui fut secrétaire d' État au ministère de l'Intérieur prussien et du Reich dans l'Allemagne nazie et joua un rôle dans la rédaction du décret d'incendie du Reichstag . Il était également SS- Brigadeführer .

- Kurt Schmitt (1886- 1950) membre du CA d’Allianz, membre du parti nazi ; le 29 juin 1933, il est nommé ministre de l'Économie du Reich, remplaçant Alfred Hugenberg, puis nommé membre honoraire de la SS,

- Hjalmar Schacht (1877 - 1970) ancien président de la Reichsbank, membre du cercle Keppler, ministre des Finances et conseiller particulier d'Adolf Hitler depuis son accession au pouvoir jusqu'en 1943, promoteur de la politique économique mercantiliste de redressement de l'Allemagne à partir de 1933, il fut inculpé, puis acquitté par le Tribunal de Nuremberg,

- August von Finck (1898 – 1980) banquier et homme d'affaires allemand, il était le fils du banquier Vilhelm von Finck (1848-1924), fondateur du géant de l'assurance Allianz et de la banque privée Merck Finck & Co ; en raison de ses liens étroits avec le régime d' Adolf Hitler, il était surnommé « le banquier d'Hitler »

- Ernst Brandi (1875 – 1937) ingénieur minier allemand, directeur industriel et président de la Ruhrbergbau.

Le cigare à la bouche, ils attendent : « nous sommes au nirvana de l’industrie et de la finance. » Ils représentent Krupp, BASF, Bayer, Agfa, Opel, IG Farben, Siemens, Allianz, Telefunken…

Hermann GOERING (1893 - 1946), président du Reichtag, arrive, puis Hitler, le nouveau Chancelier. La réunion secrète pouvait commencer : « il fallait en finir avec un régime faible, éloigner la menace communiste, supprimer les syndicats et permettre à chaque patron d’être un Führer dans son entreprise. »

Son objectif ? Récolter des fonds pour le financement du parti nazi.

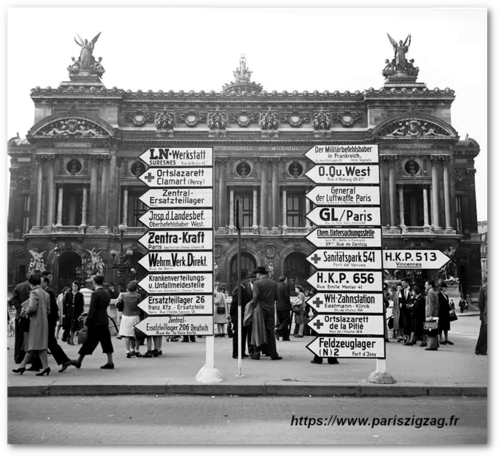

Voici un récit historique comme je les aime, court mais pointu, documenté et intense ; l’auteur Eric Vuillard nous entraîne dans les méandres de l'annexion autrichienne.

Les mécanismes semblent bien huilés ; on y rencontre Lord HALIFAX, chancelier de l’Echiquier, Kurt von Schuschnigg, le « petit dictateur autrichien », lâche et sans envergure, Arthur Seyss-Inquart et son ascension fulgurante de SS « Gruppenfuhrer », Joachim von Ribbentrop, ambassadeur de reich, puis ministre des Affaires Etrangères « remarqué par Adolf Hitler pour son aisance, son élégance old fashion et sa courtoisie, au milieu de ce qu’était le parti nazi, un ramassis de bandits et de criminels » mais aussi Dalladier ou Albert lebrun, président de la République Française, sans grand charisme semble t-il….

D’un ton sarcastique, l’auteur énonce les faits et même si un grain de sable dans la mécanique des panzers ridiculise quelque peu cette armée allemande, il en faudra beaucoup pour empêcher la machine infernale d’avancer ! L’Allemagne nazie a envahi l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Norvège, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, la France… sans oublier la Grèce, l’Albanie et bien d’autres encore.

On voulait nous faire croire que tout a débuté avec l'anschluss : et pourant, « juste avant l’Anschluss, il y eut plus de mille sept cent suicides en une semaine. Bientôt, annoncer un suicide dans la presse deviendra un acte de résistance. Quelques journalistes oseront encore écrire « décès subit » ; les représailles les feront vite taire. »

Les chapitres s’enchaînent rapidement au rythme d’une dévastation méphistique. Mais ce terrible raz-de-marée n’a pas été désastreux pour tous ; certains en ont tiré « quelques avantages »....

« La guerre a été rentable. Bayer afferme de la main d’oeuvre à Mauthausen, BMW embauchait à Dachau, à Papenburg, à Sachsenhausen, à Natzweiler-Stuthof et à Buchenwald. Daimler a Schirmek ; IG Farben recrutait à Dora-Mittelbaum, à Gross-Rosen, à Sachsenhausen, à Buchenwald, à Ravensbruck, à Mauthausen, et exploitait une usine gigantesque dans les camps d’Auschwitz : l’IG d’Auschwitz, qui en toute impudence figure sous ce nom dans l’organigramme de la firme. Agfa recrutait à Dachau. Schell à Neuengamme. Schneider à Buchewald. Telefunken à Gross-Rosen et Siemens à Buchenwald (…) tout le monde s’était jeté sur une main d’oeuvre si bon marché. (…)

Sur un arrivage de six cents déportés, en 1943, aux usines Krupp, il n’en restait un an plus tard que vingt. »

Je tourne la dernière page du livre et je me sens mal, très mal ; de la réunion d’industriels et financiers allemands, complices de la barbarie nazie - responsables mais pas coupables (?) - j’étais naïvement persuadée qu’ils avaient tous « payés ».

L'auteur nous ramène à la dure réalité : le bruit des bottes qui claquent sur les pavés n’est jamais bien loin. Gardons-nous des brutes mégalomanes qui sommeillent encore dans notre vie politico-économique.

*

Pour en savoir plus :

Allemagne : l'interminable chasse aux Nazis | Les débats de Débatdoc

Nazisme : l'extermination par le travail... | Les débats de Débatdoc

votre commentaire

votre commentaire

-

Par FANNOU93 le 24 Mars 2024 à 16:56

« Jeanne l’Alsacienne » est un livre auto-édité. Il a été publié par Laure MESTRE via la plateforme d’auto-édition Librinova. Diplômée en histoire du droit, de l’économie et de la société, l’auteure a fondé une agence de conseil en architecture intérieure et rédige depuis plus de dix ans le blog de décoration A tous les étages. Mais surtout, Laure MESTRE a élaboré et coanime le blog Généalogie Alsace, auquel je suis bien évidemment abonnée. Grace à ce récit transgénérationnel qui explore l’histoire de Jeanne, l’arrière-grand-mère maternelle de l’auteure, née à la fin du XIXème siècle en Alsace allemande, l’auteure se passionne désormais pour la psychogénéalogie.

« Jeanne l’Alsacienne » est un livre auto-édité. Il a été publié par Laure MESTRE via la plateforme d’auto-édition Librinova. Diplômée en histoire du droit, de l’économie et de la société, l’auteure a fondé une agence de conseil en architecture intérieure et rédige depuis plus de dix ans le blog de décoration A tous les étages. Mais surtout, Laure MESTRE a élaboré et coanime le blog Généalogie Alsace, auquel je suis bien évidemment abonnée. Grace à ce récit transgénérationnel qui explore l’histoire de Jeanne, l’arrière-grand-mère maternelle de l’auteure, née à la fin du XIXème siècle en Alsace allemande, l’auteure se passionne désormais pour la psychogénéalogie.*

Quatrième de couverture : « L'Alsace est opulence : fleurs en guirlandes aux balcons, lumière dorée sur les grappes sucrées, friandises à la cannelle, Noël toute l'année. Mais l'Alsace est une blessure insondable, une guerre fratricide, un élan lancinant qui me fend la poitrine. En moi, elle a laissé son empreinte. J'en viens, j'en suis, je ne peux lutter. L'Alsace me hante, me ronge et me réjouit à la fois. Je voudrais savoir pourquoi, je voudrais comprendre, chercher mes racines, puiser à la source. La mère de la mère de ma mère était alsacienne. Elle s'appelait Jeanne.

L’histoire de Jeanne, née allemande en 1880, dévoiel celle de l’Alsace tiraillée entre deux pays, celle d’une famille héritière de la source pétillante de Soultzmatt, celle des blessures et des secrets qui éclaboussent la descendance. Une enquête généalogique sur sept générations, de mères en filles : une quête de vérité, un retour aux sources, une invitation à découvrir que chacun porte en soi l’élan pour surmonter ses faiblesses. »

*

Dieu qu’elle est belle cette couverture, qu’il est doux au toucher ce livre : un hasard ou bien un appel à la démesure ?

Pas à pas, au fil des chapitres, je mesure le travail douloureux – oserai-je dire viscéral – que l’auteure a effectué. C’est d’ailleurs une démarche que chaque généalogiste entreprend, sans toujours savoir mettre un mot ou une phrase sur des sensations, des supputations, des questionnements, voire des interprétations. Ce travail est le fruit d’une enquête généalogique approfondie et d’un parcours expérimental qui corrobore les théories de psychogénéalogie et de mémoire corporelle.

Si vous vous attendez à lire une histoire romanesque et chronologique comme la plupart des écrivains savent les rédiger, passez votre chemin. Ce livre est une longue maturation, où avec force et douleur, l’auteure s’est « frayée un avenir dans les chemins creux congestionnés d’orties ».

Avec passion. Avec acharnement. Avec patience et pugnacité.

D’abord, le temps de l’introspection : « un travail de mémoire au sens propre. Laisser aussi l’Alsace imprégner mes cellules, capter mon attention, guider mon énergie. Aller plus loin que ce que seule la raison dévoile. ». Une introspection sans filtre – ou du moins j’ose le croire même si certains aspects ne doivent pas dévoiler un jardin trop secret.

Puis vient celui du dépouillement : « au-delà des détails, trouver la structure, l’armature, le squelette de l’arbre qui relie ses racines à ses rameaux ».

Enfin, l’enquête : « c’est à cette étape (…) que j’irai physiquement, charnellement à la rencontre de Jeanne. »

Et pour notre plus grand plaisir, arrive l’écriture. L’auteure a la « chance de disposer d’une iconographie fournie » ; la documentation est abondante et permet un récit rédigé avec sincérité, rigueur et émotion. Dresser le bilan des drames familiaux sur 7 générations de femmes n’est pas aisé mais Laure Mestre a la plume facile, le discours éloquent et le vocabulaire étoffé.

« Quelle est l’énigme à résoudre ? Comment faire décanter la boue, clarifier l’eau en même temps que la situation ? Comment fluidifier, faire circuler, désobstruer ? Redonner transparence, c’est voir le fond. »

Je ne sais pas si je suis très objective pour présenter ce livre, tant il m’a plu, tant il m’a fascinée, tant je me suis nourrie de cette rédaction, tant il a résonné en moi ; j’y voyais des balades au cœur des Vosges lorsqu’adolescente je passais mes vacances à Saint-Amarin ; je sentais l’odeur des sapins ; j’ai mesuré la douleur de mes ancêtres contraints d’abandonner leurs biens, la fierté d’une langue souvent malmenée et discréditée ; j’ai compris cette droiture que mon père m’imposait…

Inévitablement, cette lecture s’accompagne d’interpellations, d’énigmes non résolues, d’interrogations, mais jamais de jugement ; qui sommes-nous d’ailleurs pour nous permettre de juger nos ancêtres ; ils faisaient ce qu’ils pouvaient, avec leur âme et conscience… ou pas….

« Parce que je porte l’aveu et la réparation puisque je m’appelle Laure et non pas Cécile. (…) Parce que mon esprit de curiosité, d’intuition et d’ordre a fait de moi une apprentie généalogiste. Parce que je cherche sans cesse à comprendre, à déduire, à aimer : le transfert entre générations est un transport d’affection ».

L’auteure l’a bien compris et nous transmet un message : « connaître pour comprendre, comprendre pour transmettre, transmettre pour aimer ».

Bien sûr, ce livre ne s’est pas écrit sans douleurs ; et l’auteure confesse sereinement qu’Alix, somatothérapeute, l’a accompagnée tout au long de ce parcours éprouvant ; elle « accueille et apaise ma souffrance qui rejoint si souvent celle de ma mère, figée par le froid depuis son adolescence (….) Les frissons m’agitent : je dois me mettre en mouvement, je dois parler. »

Des naissances aux décès, des mariages aux migrations, chaque étape lui révèle une facette de son héritage, lui permettant de reconstituer le puzzle complexe de son histoire familiale. Il est des secrets que l’on ne peut taire….Au cœur de cette introspection réside la généalogie, une quête profonde pour comprendre, pour expliquer. Alors, au travers des archives poussiéreuses, des récits fabuleux et des dessins révélateurs, l’auteure découvre des visages oubliés, des noms gravés dans la pierre, des histoires transmises de génération en génération, et des secrets inavoués…

Chaque découverte est une révélation, quelquefois une indiscrétion, chaque nom une invitation à plonger plus profondément dans les méandres de son passé. Nous suivons avec elle les traces de ses ancêtres, illustres pour certains, parcourant des chemins de traverse pour d’autres. Mais qui leur en voudrait….

*

Pour en savoir plus :

Histoire des Sources de Soultzmatt (Site officiel des Eaux des Sources de Soultzmatt)

Traumatismes en héritage (Isabelle MANSUY)

Histoire d’une foi (Véronique Belem)

2 commentaires

2 commentaires

-

Par FANNOU93 le 28 Février 2024 à 21:20

Elle est princesse de sang, Fille de France, sœur du Roi Louis XVI, et catholique.

Elle est princesse de sang, Fille de France, sœur du Roi Louis XVI, et catholique. Il est roturier, botaniste du jardin du Roy, apothicaire, adepte des Lumières et protestant.

Tout oppose Madame Elisabeth et François Dassy. Pourtant, lorsqu'ils se rencontrent par hasard dans la forêt de Fontainebleau, une irrésistible attirance les pousse l'un vers l'autre. Mais la Révolution gronde et menace cet amour platonique et clandestin...

Voici toutefois un joli roman historique, facile à lire, distrayant, même si quelquefois madame Elisabeth énerve un tantinet… Il ne faut pas oublier le contexte : une « demoiselle » de sang royal se doit de faire respecter l’étiquette ; de surcroît, les femmes du XVIIIème siècle n’avaient la liberté des femmes d’aujourd’hui. Heureusement que les temps ont changé… même si les changement sont longs à venir et surtout jamais pérennes.

Si l’auteure s’est permise quelques libertés avec l’histoire de monsieur Dassy dont il reste peu de trace dans les archives, les faits relatifs à la situation de madame Elisabeth sont bien véridiques.

Au fil des pages, on rencontre le médecin genevois Théodore Tronchin, le naturaliste académicien Georges-Louis Leclerc de Buffon, le docteur-régent de la Faculté de médecine de Paris Félix Vicq d'Azyr ou bien encore André Thouin, fils du jardinier du roi.

On y croise également Benjamin Franklin, tout en faisant référence au très célèbre Carl von Linné et sa classification.

*

Pour en savoir plus :

Archives Tronchin du Musée historique de la Réformation

Jardin potager historique - Château de Prangins

Georges Louis Leclerc, comte de Buffon (Classe BnF)

Mais qui était Buffon ? (France Culture)

Buffon : naturaliste, botaniste et « Pline français » fuyant Paris pour la campagne (La France Pittoresque)

Linné françois ou Tableau du règne végétal.... auquel on a joint L'éloge historique de Linné (Gallica)

Philosophie botanique de Charles Linné (Gallica)

Jardin Chinois de M. Tronchin à Chaillot ; Plan du jardin de M. le comte d'Orsay (Gallica)

Lettres écrites de la campagne de Jean Robert Tronchin (Gallica)

Le Domaine de Madame Elisabeth

votre commentaire

votre commentaire

-

Par FANNOU93 le 15 Janvier 2024 à 17:58

«Morte de chagrin, le cœur brisé.» Aux dires de la légende familiale, Anne Décimus, l’arrière-grand-mère de la narratrice, aurait suivi de près son mari dans la mort, laissant orphelines deux petites filles : l'une internée dans une maison de redressement et l'autre — la grand-mère de l'auteure — confiée à un orphelinat. Mais face aux silences de son entourage, Stéphanie Dupays décide de mener l’enquête.

«Morte de chagrin, le cœur brisé.» Aux dires de la légende familiale, Anne Décimus, l’arrière-grand-mère de la narratrice, aurait suivi de près son mari dans la mort, laissant orphelines deux petites filles : l'une internée dans une maison de redressement et l'autre — la grand-mère de l'auteure — confiée à un orphelinat. Mais face aux silences de son entourage, Stéphanie Dupays décide de mener l’enquête.Nous voici donc embarqués au cœur d’un secret de famille ; une simple recherche sur internet, et c’est la suspicion assurée ! Car Anne Décimus est décédée en 1964 ; son adresse était alors celle d’un asile d'aliénés dans la région bordelaise. Il n’y a plus aucun doute possible puisque la date d’entrée de son Agrand-mère à l’asile Chateau-Picon, le 10 septembre 1926, coincide avec l’accueil à l’orphelinat de sa grand-mère.

Stéphanie Dupays se plonge alors dans les archives : « il y a de quoi se perdre dans cette jungle de papier et oublier l’existence de l’extérieur, du grand air et de la lumière. Chaque boite ouverte contient l’espoir qu’elle me délivrerait des faits, des dates, des explications que je n’ai pas obtenus des vivants.»

Mais il lui faudra faire appel à quelques « connaissances » bien placées pour accéder au « Registre des aliénés placés volontairement et d’office » dans l’asile de Bordeaux, aux notes des aliénistes, et surtout aux lettres adressées par Anne aux psychiatres.

Ce récit est merveilleusement bien documenté sur la vie des malades, le quotidien de l'asile, les terribles restrictions alimentaires qui ont touché l'institution psychiatrique durant la dernière guerre (encore un tabou !), les traitements archaïques d’un autre temps : enfermement, contention, douches, traitements de choc, que son aïeule a vraisemblablement subis…..

La narratrice passe en revue l’histoire de la psychiatrie, en revisitant les écrits de Nelly Bly et Albert Londres, en citant quelques passages d’auteurs célèbres et de médecins avant-gardistes :

« Adoucissons leur sort, traitons avec bonté

Ces malheureux bannis de la société

Par de rude traitements, ne les effarouchons pas

Que des objets riants ne montrent sur leurs pas

C’est par ces quelques vers que commence la thèse d’Esquirol ».

Elle n’en oublie pas moins les nouvelles technologies et recherches d’aujourd’hui : « L’épigénétique a montré que les épreuves, les chocs, les deuils qu’ont vécus nos ancêtres ne se lèguent pas seulement par le climat familial ou la fréquentation des personnes mais marquent le patrimoine génétique qui se transmet de génération en génération. »

C’est une magnifique quête des origines, un cheminement intime vers la compréhension des malentendus et des non-dits qui dérangent. Nous avons tous dans nos familles des ancêtres oubliés, gommés des mémoires parce que leur existence contrarie et embarrasse.

Stéphanie Dupays replace son arrière-grand-mère une voix à une femme extraordinaire qui ne savait pas comment supporter le monde et qu’on a réduite au silence. Elle prouve que la littérature peut apaiser les fantômes.

Anne Decimus est donc morte de chagrin ? « C’est la meilleure version de l’histoire, celle qui a le pouvoir de réparer tous les dégâts. Chacun s’arrange comme il peut avec la souffrance. »

….. mais quelquefois, « on écrit pour admettre qu’il y a des choses que l’on ne peut connaître.»

*

Née en 1978 à Bègles – petite commune de la banlieue bordelaise - Stéphanie Dupays, est une écrivaine, haute-fonctionnaire et critique littéraire française. Ancienne étudiante de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique Inspectrice de l'Inspection générale des affaires sociales, elle a déjà publié

-

deux romans au Mercure de France :

-

Brillante en 2016 (prix Charles-Exbrayat)

-

Comme elle l’imagine en 2019

-

-

des ouvrages collectifs et essais

-

Le Goût de la cuisine en 2015

-

Déchiffrer les statistiques économiques et sociales en 2008

-

Politiques sociales en 2011

-

*

L’asile public des aliénées de Bordeaux : hygiénisme en psychiatrie et rationalisme architectural (Persée)

L’asile des femmes aliénées de Bordeaux (Gallica)

Centre hospitalier spécialisé Charles-Perrens (Wikipedia)

Histoire de la psychiatrie en France (Michel Caire)

10 jour dans un asile de Nelly Bly

votre commentaire

votre commentaire

-

-

Par FANNOU93 le 13 Janvier 2024 à 21:02

Quatrième de couverture : « Dans les années 1860, Londres, le coeur de l'empire le plus puissant du monde, se gave en avalant les faibles. Ses rues entent la misère, l'insurrection et l'opium. Dans les faubourgs de la ville, un bâtard est recueilli par Charlotte, une Irlandaise qui a fui la famine. Par amour pour lui, elle va voler, mentir, se prostituer sans jamais révéler le mystère de sa naissance.

Quatrième de couverture : « Dans les années 1860, Londres, le coeur de l'empire le plus puissant du monde, se gave en avalant les faibles. Ses rues entent la misère, l'insurrection et l'opium. Dans les faubourgs de la ville, un bâtard est recueilli par Charlotte, une Irlandaise qui a fui la famine. Par amour pour lui, elle va voler, mentir, se prostituer sans jamais révéler le mystère de sa naissance.

L'enfant illégitime est le fils caché d'un homme célèbre que poursuivent toutes les polices d'Europe. Il s'appelle Freddy et son père est Karl Marx. Alors que Marx se contente de théoriser la Révolution dans les livres, Freddy prend les armes avec les opprimés d'Irlande ».L’auteur, Sébastien Spitzer, redonne vie à des personnages disparus en nous plongeant dans leur quotidien, de Karl Marx, le Maure, à Friedrich Engels, le riche industriel qui pouvait pratiquer la chasse à courre avec des lords puis pousser ses ouvrières à se révolter tout en les traitant bien mieux que tous ses collègues en passant par Charlotte, la petite irlandaise, un personnage fictif attachant, qui donnerait sa vie pour sauver Freddy.

Capitale en pleine ébullition industrielle, « Londres est la ville-monde immonde. Ses rues sentent l’exil et la suie, le curry, le safran, le houblon, le vinaigre et l’opium. La plus grande ville du monde est une Babylone à bout, traversée de mille langues, repue de tout ce que l’Empire ne peut plus absorber. Elle a le cœur des Tudors et se gave en avalant les faibles. Et quand elle n’en peut plus, elle les vomi au loin et les laisse s’entasser dans ses faubourgs sinistres. »

C’est une fresque historique et sociale pleine de vigueur d’une ville où tout peut arriver...

Ce Londres du XIXe siècle si bien décrit dans ce livre comme l'avait fait auparavant Charles Dickens.Mais après la lecture de ce livre, vous ne verrez plus Karl Marx de la même façon….

*

Pour en savoir plus :

Karl Marx (Le Maitron)

ENGELS Friedrich (Le Maitron)

"La lutte des classes avec Marx et Engels" (France Culture)

Toute sa vie, Marx s'est battu pour la cause des ouvriers

l'Archive Internet des Marxistes

Généalogie de Karl MARX (Geneastar)

Friedrich ENGELS (Geneanet)

Karl Marx, penseur contemporain (INA)

Karl Marx, le combattant (France Culture)

Dans la peau de Karl Marx (France Culture)

L'histoire sociale de Londres au XIXe siècle. Sources et problèmes (Persée)

Le capital / par Karl Marx (Gallica)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par FANNOU93 le 8 Décembre 2023 à 17:59

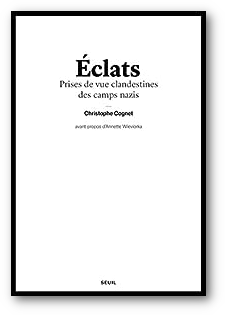

« À partir d'un corpus pour partie inédit, Christophe Cognet enquête sur les photographies clandestines des camps nazis, comme autant d'actes de résistance. Depuis plus de quinze ans, Christophe Cognet mène une méditation, filmique, sur les images réalisées par les déportés eux-mêmes, en secret, et au risque de leur vie, dans les camps nazis. Après « Parce que j'étais peintre », sorti en salles en 2014, consacré aux dessins et aquarelles, il travaille désormais à un autre film, À pas aveugles, à la rencontre de telles photographies : à Auschwitz-Birkenau et à Buchenwald, Dachau, Mittelbau-Dora et Ravensbrück, des détenus ont réussi à prendre des clichés clandestins.

« À partir d'un corpus pour partie inédit, Christophe Cognet enquête sur les photographies clandestines des camps nazis, comme autant d'actes de résistance. Depuis plus de quinze ans, Christophe Cognet mène une méditation, filmique, sur les images réalisées par les déportés eux-mêmes, en secret, et au risque de leur vie, dans les camps nazis. Après « Parce que j'étais peintre », sorti en salles en 2014, consacré aux dessins et aquarelles, il travaille désormais à un autre film, À pas aveugles, à la rencontre de telles photographies : à Auschwitz-Birkenau et à Buchenwald, Dachau, Mittelbau-Dora et Ravensbrück, des détenus ont réussi à prendre des clichés clandestins.

Ce second volet compose une archéologie des images en tant qu'actes, insistant sur leurs dimensions physiques - c'est ce que peut le cinéma. Le livre Éclats - au sens d'esquilles, de brisures - est issu autant de ce projet de film que de cette longue fréquentation des images clandestines : il compose l'aventure d'un regard en proposant des analyses sensibles de ces photographies, toutes scrutées longuement, puis remises dans leurs contextes.

Il s'agit de reprendre l'enquête - et parfois de l'initier - avec le savoir disponible aujourd'hui, sans théorie, mais sans ignorer toute théorie, sans préjuger de ce que ces images ont à nous montrer et à nous dire. Il s'agit tout autant d'une exploration historique que de faire l'éloge de leurs auteurs, les remettre au centre et à l'origine de leurs images. Ce livre veut ainsi composer le récit très précis de leurs actes et des scènes prises, mais aussi former les portraits, lorsque c'est possible, tant des femmes et des hommes photographes que de ceux représentés ».Que dire de ce livre ? Peu de photos, mais beaucoup d’explications, de technique, de regards, car ces hommes et ces femmes ont pris des risques inouïs, souvent au péril de leur vie, pour, témoigner de leur vécu, de la haine, de leurs humiliations, comme un acte de résistance.

Né à Marseille en 1966, Christophe Cognet est scénariste et réalisateur. Attentifs aux traces et au travail de la mémoire, ses films interrogent le cinéma, les formes de pouvoir et de surveillance, les mécanismes de la création et la puissance des images.

*

Pour en savoir plus :

Citéphilo 2020/Institut pour la Photographie - Éclats. Prises de vue des camps nazis

Histoire: Annette Wieviorka recoit Christophe Cognet sur RCJ

votre commentaire

votre commentaire

-

Par FANNOU93 le 12 Octobre 2023 à 11:51

Lodz 1939. Pologne. L'histoire de deux femmes, une juive et une polonaise, soupçonnée de résistance.

Lodz 1939. Pologne. L'histoire de deux femmes, une juive et une polonaise, soupçonnée de résistance.Quatrième de couverture : « Lorsqu'elle arrive à Auschwitz, sous un ciel bas et gris, Ana est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp. Mais elle possède une compétence que les nazis recherchent : elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières. Une mission terrible car, dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont arrachés à leurs mères et donnés à des familles allemandes. Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leurs bébés, Ana essaie d'apporter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle commence à tatouer les petits avec les numéros de déportées de leurs mères. Une lueur d'espoir dans ce monde d'une infinie noirceur : et si un jour, après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ces enfants et leurs mères pouvaient se retrouver ? »

*

Cœur sensible, s’abstenir. Je peux dire que j’ai lu de nombreux livres – romans et témoignages – mais j’avoue que l’auteure a fait fort…. Ce roman vous prend aux tripes.

Malgré tout, je l’ai lu jusqu’au bout, même si quelquefois, je l’ai abandonné pour le reprendre ensuite : j’avais besoin de savoir ce que ces enfants devenaient...

Certes, ce livre est un roman, mais il est tiré de faits réels, c’est peut-être pour cette raison que je me suis imposée cette lecture difficile : des scènes insoutenables, des situations épouvantables mais malgré tout, l’amour et l’amitié.

Deux femmes qui se soutiennent mutuellement : « Je suis là et je ne te lâcherai pas. Rappelle-toi : notre seule arme, c’est de rester en vie, et pour rester en vie, nous devons aimer, nous devons donner, et malheureusement, nous devons souffrir. »

Un livre important pour le devoir de mémoire ; l’auteure s’est inspirée de personnages ayant véritablement existés et de situations réelles :

- Stanislawa Leszczynska, sage femme à Lodz puis à Auschwitz

- Joseph Mengele, médecin tristement célèbre pour des « expériences » qui n’ont rien à voir avec la science,

- Mala Zimetbaum, linguiste de talent, interprete et messagère à Auschwitz,

- Les trains, les convois et leur signification historique

- Le sapin de Noël à Auschwitz ou les marches de la mort,

- L’insurrection à Varsovie, la résistance intérieure polonaise

- et le programme Lebensborn, « pouponnière du IIIème Reich ».

Anna STUART est une romancière britannique. Elle est l’auteur de plusieurs romans qui se déroulent pendant la Seconde Guerre Mondiale ainsi que des sages médiéviales. Ses livres, devenus des best-sellers, sont traduits dans une dizaine de langues.

*

Pour en savoir plus :

Chelmno-Kulmhof (Encyclopédie multimedia de la Shoah)

« Les Petits Héros du ghetto de Varsovie » (Le Monde)

Concentrer et enfermer : la politique des ghettos (Le Mémorial de la Shoah)

Auschwitz: Révélant les Horreurs et les Expériences Humaines

Transmission avec une survivante des camps

Témoignage : Otto Klein, l'un des jumeaux cobayes du docteur Mengele

Enfants cachés : à la recherche des familles

Le CICR durant la Seconde Guerre mondiale : face à l'Holocauste (Comité International de la Croix Rouge)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par FANNOU93 le 25 Septembre 2023 à 06:24

Une lecture, intéressante, qui amène à la réflexion.....

Une lecture, intéressante, qui amène à la réflexion.....Quatrième de couverture : « Ma famille maternelle a quitté la Roumanie communiste en 1961. On pourrait la dire "immigrée" ou "réfugiée" . Mais ce serait ignorer la vérité sur son départ d'un pays dont nul n'était censé pouvoir s'échapper. Ma mère, ma tante, mes grands-parents et mon arrière-grand-mère ont été "exportés" . Tels des marchandises, ils ont été évalués, monnayés, vendus à l'étranger. Comment, en plein coeur de l'Europe, des êtres humains ont-ils pu faire l'objet d'un tel trafic ? Les archives des services secrets roumains révèlent l'innommable : la situation de ceux que le régime communiste ne nommait pas et que, dans ma famille, on ne nommait plus, les juifs.

Moi qui suis née en France, j'ai voulu retourner de l'autre côté du rideau de fer. Comprendre qui nous étions, reconstituer les souvenirs d'une dynastie prestigieuse, la féroce déchéance de membres influents du Parti, le rôle d'un obscur passeur, les brûlures d'un exil forcé. Combler les blancs laissés par mes grands-parents et par un pays tout entier face à son passé ».L’auteur, Sonia DEVILLIERS, est journaliste et anime quotidiennement une émisson de radio sur France Inter. Ce récit est son premier livre ; il est percutant, cru, et certains passages sont difficiles à lire tant l'inhumanité infligée aux juifs est insoutenable, mais indispensables à la mémoire collective. Il se veut un témoignage historique de la Roumanie de l'après-guerre, une Roumanie au passé fasciste et antisémite, qui rivalise d’horreurs avec les tortionnaires de l’Allemagne nazie.

Sonia DEVILLERS ne sait pas grand-chose de sa famille, alors comme bon nombre de généalogistes, elle part à la découverte de son histoire, en posant des questions, en fouillant les archives. Et ce qu’elle va y découvrir, c’est l’Histoire : la persécutions de ses grands-parents Harry et Gabriela, membres importants du Parti communiste roumain, la fierté d’être juifs et d’avoir réussis à s’en sortir. Elle mène l’enquête et déroule l’histoire familiale chronologiquement ; mais ne vous y trompez pas, ce livre, à mon sens, ne se lit pas comme un roman : il est violent, lucide et fait de nombreuses références à l’histoire de la Roumanie, un pays dont je ne connaissais pas en détail les horreurs d’un régime totalitaire.

*

Pour en savoir plus :

Bucarest : le petit Paris des Balkans (France Bleu)

Histoire de la Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale (Wikipedia)

L’oiseau dans son nid : le communisme en Roumanie (Cairn)

La rhétorique antisémite du régime d’Antonescu (Cairn)

L’oubli du fascisme roumain (Cairn)

Les images du pogrom de Bucarest (21-23 janvier 1941) (Cairn)

La Roumanie (Encyclopédie multimedia de la Shoa)

Recherche généalogie en Roumanie (Ancestry)

Généalogie Roumanie (Archives en ligne)

Retrouver ses ancêtres en Roumanie (Geneanet)

Faire des recherches généalogiques en Roumanie (Ons-aïeux)

Bucarest-Moscou : le ferment nationaliste des dissensions bilatérales (1964) (Cairn)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par FANNOU93 le 1 Septembre 2023 à 13:34

Est-elle réellement une « imposture » cette petite Henriette – ou Enriqua ou Henri ou Dr Faber - née à Lausanne vers 1791 ? Pour répondre à la question, il vous faudra lire ce roman historique, vrai, flamboyant, cruel mais vrai ; il est l’histoire véritable d’une femme qui refuse à se soumettre « à un homme, mari ou truand, de toute façon un maître »….

Est-elle réellement une « imposture » cette petite Henriette – ou Enriqua ou Henri ou Dr Faber - née à Lausanne vers 1791 ? Pour répondre à la question, il vous faudra lire ce roman historique, vrai, flamboyant, cruel mais vrai ; il est l’histoire véritable d’une femme qui refuse à se soumettre « à un homme, mari ou truand, de toute façon un maître »….Orpheline très jeune, Henriette suit les Campagnes napoléoniennes avec son oncle, colonel de la Grande Armée. Confrontée à l’horreur des innombrables blessés, elle se porte volontaire pour aider, écouter, soulager.

Très tôt, sa décision est prise, même si elle affectionne particulièrement la cantinière Marie-Tête-de-Bois : « elle sentait bon la pipe, le vin, l’eau-de-vie et Dieu sait quoi encore…. »

« Elle ne savait pas encore comment, mais il était hors de question de passer sa vie aux corvées. Un jour, elle aussi serait officier ! ».

C'est alors la naissance d'une vocation qui ne la quittera plus : soigner sans distinction de rang, nationalité, race, sexe. Mais, voilà, la médecine est interdite aux femmes et elle doit se métamorphoser en homme si elle veut réaliser son rêve.

« Henriette, face au miroir, prenant le temps de se contempler, cheveux coupés et mains sur les hanches, s’appropria résolument cette nouvelle image d’elle-même. Elle se sentit l’habiter avec une assurance et une satisfaction croissantes. Son visage était le même, pourtant, c’était Henri, sans aucun doute. Henri ! »

« En homme, tout ou presque était possible. Boire, chanter, mettre les pieds sur la table, se montrer insolent, rire à gorge déployée, user de mots de charretier. »

Officier courageux, il se lance dans l’aventure et devient disciple du grand Larrey, chirurgien en chef de la Garde Impériale. Le chemin est long, très long, mais Henri est déterminé et rien ne l’arrêtera.

« Des femmes combattantes dans la Grande Armée, il y en avait. Leur sexe était souvent découvert à l’occasion d’une blessure. D’autres étaient connues comme telles, leur état militaire étant la conséquence des armées de la Révolution. L’Empereur avait décoré plus d’une brave, ! On racontait leurs exploits. Mais pour Henri, la découverte de son genre aurait fermé à tout jamais les portes de la médecine. Il n’en était donc pas question. »

Ce livre est un hommage à une femme exceptionnelle, tour à tour médecin militaire et médecin des pauvres, ballottée d’une caserne à l’autre, prisonnière et exilée, sans jamais lâcher. De sa Suisse natale aux campagnes de Russie, puis d’Espagne à Cuba, Henriette Faber a vécu un destin exceptionnel, avec un regard précurseur tant sur la condition des femmes que sur la question de l'identité et du genre.

Il faudra d’ailleurs plusieurs siècles pour faire changer les mentalités, et encore ! Rien n’est jamais acquis…..

Ce roman historique est l’oeuvre de deux plumes : Geneviève LEFEBVRE, scénariste et cinéaste, et Marthe MARANDOL, journaliste scientifique. Elles sont associées et amies depuis longtemsp et oeuvrent dans le champ de la médiation. Autrices de plusieurs essais dont un primé (Prix Osiris du développement personnel), « L’intimité ou comment être vrai avec soi et l’autre », elles se sont passionnées pour cette héroïne, largement oubliée et pourtant extraordinairement contemporaine.

Pour en savoir plus :

Epidémies et campagne de Russie de 1812 (Histoire de la médecine)

Femmes en costume de bataille (Napoléon.org)

Baron Dominique-Jean LARREY (Portraits de médecins)

Mémoires du Baron Larrey, chirurgien sous Napoléon 1er (Mémoires des Hommes)

Dominique Larrey, le bienfaiteur mal connu (SFHAD)

Un chirurgien dans la débâcle de 1812 : Larrey, « Sisyphe philanthrope » ? (Cairn)

Dominique Jean Larrey (1766-1842), grande figure de la chirurgie de guerre (Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine)

Chirurgien en chef de la Grande Armée, Commandeur de la Légion d'Honneur, Baron de l'Empire (Napoléon et l’Empire)

Enriqueta Faber, insoumise et première femme médecin à Cuba (TV5 Monde)

Henriette Ou Enriqueta FABER ou FUENTEMAYOR (fiche Geneanet

votre commentaire

votre commentaire

-

Par FANNOU93 le 10 Août 2023 à 13:37

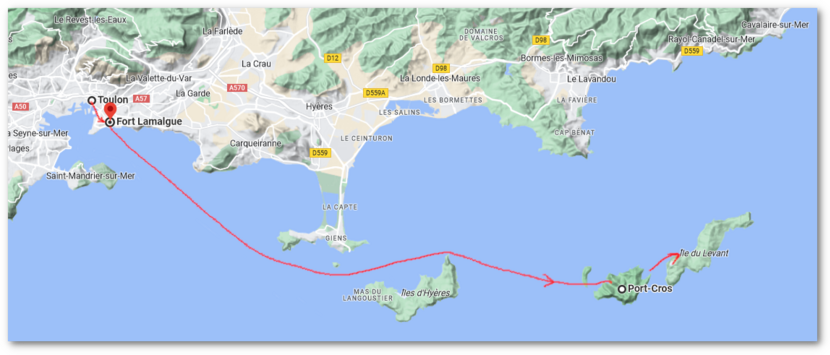

Quatrième de couverture : « Marius a juré de se venger des sévices endurés au cours des années passées dans le bagne pour enfants de l'île du Levant. Un drame familial doublé d'une énigme policière à suspense.

Quatrième de couverture : « Marius a juré de se venger des sévices endurés au cours des années passées dans le bagne pour enfants de l'île du Levant. Un drame familial doublé d'une énigme policière à suspense. Marius l'a reconnue aussitôt qu'il a posé le regard sur elle et humé son parfum : la tortionnaire de son enfance. Quatre années durant, alors qu'il était un très jeune détenu au bagne pour enfants que le Second Empire a créé sur l'île du Levant, il a subi des sévices sous le regard d'un mystérieux voyeur, et il en a gardé des cicatrices indélébiles, tant physiques que morales. Il a juré de découvrir l'identité du monstre. L'orphelin a grandi ; il est à présent l'homme de confi ance des puissantes filatures Redon, en Normandie, où l'ont mené ses premières investigations.

Un jour, le monstre est là, devant lui. L'heure de la vengeance a sonné. Mais ils sont nombreux autour de lui à avoir des raisons de vouloir la mort de cet abominable personnage.

Dans un suspense haletant, La Vengeance du petit bagnard mêle tragédie familiale, histoire d'amour et enquête policière à énigme ».

Voici donc un drame historique doublé d’une enquête policière ; l'auteure Florence Roche nous raconte l’histoire de Marius, âgé seulement de 10 ans, emprisonné dans la colonie pénitentiaire sur l'île du levant pour avoir volé de la nourriture et des médicaments pour sa mère. Suivront 4 années de sévices, qui marqueront à vie l’enfant puis l’homme qu’il va devenir. La vengeance ne le quittera jamais.

Ce roman est fluide, facile à lire, mais quelquefois un peu trop « fleur bleue » pour ma part.

*

Ce roman n’aurait pu être qu’une banale histoire à lire durant les vacances d’été. Seulement, voilà, j’ai voulu en savoir plus : est-ce que les personnages ont réellement existé ? Est ce que les lieux

sont imaginaires ? Et puis, cet écrit est le reflet d’une société au XIXème siècle : précarité, vol, prostitution, patriarcat mais aussi la grande bourgeoisie et ses règles, sous peine d’exclusion.

sont imaginaires ? Et puis, cet écrit est le reflet d’une société au XIXème siècle : précarité, vol, prostitution, patriarcat mais aussi la grande bourgeoisie et ses règles, sous peine d’exclusion.Si certains personnages sont totalement fictifs, d’autres font une brève apparition et sont des personnes authentiques, et que dire des lieux…..

Qu’il s’agisse du bagne de l’Ile du Levant ou bien de la grande filature en Normandie, tout est malheureusement bien réel.

*

Pour en savoir plus :

A la découverte du fort Lamalgue (Les enfants du patrimoine)

L'Ile du Levant et les bagnes pour enfants (Greffier noir)

Le maquisat des iles d’or (Gallica P 252-266)

Monographie des Îles d'Or, presqu'île de Giens, Porquerolles, Port-Cros, île du Levant (Gallica – Ile du Levant P153)

Fortifications. Isles d'Hyères. 1783. Plan de l'Isle du Levant (Gallica)

Affaire de la révolte au pénitencier de l'île du Levant (Gallica)

https://filaturelevavasseur.fr/ (visite virtuelle)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par FANNOU93 le 14 Juillet 2023 à 11:30

« Un jour de pluie et d'ennui, le jeune Paul, fils de paysans lozériens, trouve au grenier un petit tas de lettres adressées à une certaine Marie, prénom porté par sa mère. Mais qui est ce Marcel qui lui a écrit autrefois et dont Paul n'a jamais entendu parler ? Aidé de son frère Louis, il décide de retrouver la trace de ce mystérieux expéditeur. Les années passent et Paul s'éloigne vers la capitale où un travail l'attend tandis que Louis reprend l'exploitation familiale. Les moments partagés, désormais bien rares, les ramènent toujours vers leurs recherches. Leur persévérance finira-t-elle par porter ses fruits ? Quels secrets de famille les deux frères exhumeront-ils ? »

« Un jour de pluie et d'ennui, le jeune Paul, fils de paysans lozériens, trouve au grenier un petit tas de lettres adressées à une certaine Marie, prénom porté par sa mère. Mais qui est ce Marcel qui lui a écrit autrefois et dont Paul n'a jamais entendu parler ? Aidé de son frère Louis, il décide de retrouver la trace de ce mystérieux expéditeur. Les années passent et Paul s'éloigne vers la capitale où un travail l'attend tandis que Louis reprend l'exploitation familiale. Les moments partagés, désormais bien rares, les ramènent toujours vers leurs recherches. Leur persévérance finira-t-elle par porter ses fruits ? Quels secrets de famille les deux frères exhumeront-ils ? »

Lorsque j’ai ouvert ce livre, je m’attendais à un secret de famille, mystérieux, préoccupant… mais malheureusement, le roman manque de rythme et l’histoire s’allonge à n’en plus finir. Bien évidemment, j’ai terminé l’histoire, car riche de traditions lozériennes – qui en raviront plus d’un - d’explications sur le dur labeur au sein des fermes, l’émergence de la mécanisation, l’héritage du patrimoine - si cher au cœur des paysans – et cet orgueil paternel, si mal placé, qu’il en devient pathologique et destructeur.On ne va pas se mentir, ce roman du terroir se lit très bien ; l’auteure Marie de Palet a d’ailleurs été récompensée par la Ligue Auvergnate – en 2019 – pour l’ensemble de son œuvre.

Une lecture sympathique, mais pas transcendante....

votre commentaire

votre commentaire

-

Par FANNOU93 le 14 Juillet 2023 à 11:29

Rouen, 1872, un fait authentique qui a mis en émoi, la Normandie, et même la France entière, à la fin du XIXe siècle.

Rouen, 1872, un fait authentique qui a mis en émoi, la Normandie, et même la France entière, à la fin du XIXe siècle.Le soir du 22 novembre 1872, un petit garçon de 10 ans Delphin Luce et une jeune fille de 20 ans Justine Boulard, sont agressés sur le chemin du retour de leur usine de tissage. L’enfant décède tandis que Justine tombe dans l’inconscience ; elle pourra toutefois affirmer reconnaître son agresseur ; mais ses incertitudes varient souvent, jusqu'au jour où elle accuse formellement Neveu, un contremaître qui rentrait, habituellement, avec eux.

Le juge d’instruction Julien Delavigne mène l’enquête : confrontations, arrestations, rumeurs, dénonciations, au cœur d’une société normande du XIXème siècle, encore meurtrie par la récente occupation prussienne, entre ville et campagne, bourgeoisie et monde ouvrier.

L’auteur Yves Jacob sera d’ailleurs récompensé par le prix Guillaume-le-Conquérant et le prix du Roman populaire.

Ce livre passionnant et vivant nous entraîne dans le déroulement de l’enquête puis du procès, tout en décrivant les conditions de vie normande et les relations entre les habitants.

Il va falloir attendre encore pas mal d’années avant que les investigations anthropologiques voient le jour !.... mais le meurtrier sera démasqué.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par FANNOU93 le 14 Juillet 2023 à 11:18

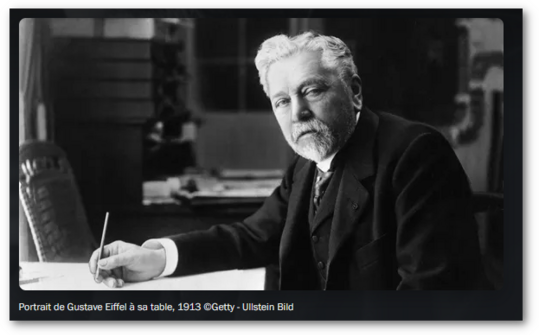

Nous connaissons tous la tour Eiffel et nous sommes nombreux à l’avoir visitée. Mais qui connaît l’histoire de Gustave Eiffel ?

Nous connaissons tous la tour Eiffel et nous sommes nombreux à l’avoir visitée. Mais qui connaît l’histoire de Gustave Eiffel ? Ce livre est un roman biographique où les personnages, les dates, les lieux sont réels ; vous pensez bien que j’ai vérifié ! Et les dialogues sont construits à partir de correspondances ; un vrai travail de chercheur et de généalogiste.

Quatrième de couverture : « Ingénieur et inventeur de génie, Gustave Eiffel a bâti des édifices sur toute la planète, de la statue de la Liberté au viaduc de Garabit, de la gare de Budapest au pont de Porto. Il a connu la gloire et la descente aux enfers, les têtes couronnées et la prison. La construction de la Tour, clou de l'Exposition universelle de 1889, a constitué une incroyable aventure humaine et Gustave a dû se battre pendant vingt ans pour que son œuvre ne soit pas démolie. Patron social avant l'heure, capable de risquer sa vie pour sauver un ouvrier de la noyade, il est devenu à soixante-dix ans un pionnier de la météorologie et de l'aéronautique, au point que ses découvertes lui ont valu l'équivalent du prix Nobel. Veuf à quarante-cinq ans, il vouait un culte à sa fille Claire, mais n'a jamais oublié son amour de jeunesse, Adrienne Bourgès, retrouvée sur le tard.

Cette biographie romancée dévoile un personnage fascinant et pourtant méconnu, dont la créativité et les exploits industriels ont fait rayonner l'image de la France dans le monde entier. »

Si vous recherchez une lecture romanesque, passez votre chemin ; Eiffel était un travailleur et un inventeur acharnés, et ses obligations d'ingénieur et de chef d'entreprise ne laissaient aucune place au sentimentalisme. Pourtant, Eiffel était un homme brillant, entreprenant, où certaines femmes auront une place importance dans sa vie : sa mère tout d’abord, femme de tête et chef d'entreprise, puis sa sœur Marie, première confidente et alliée, viendra ensuite Marguerite, son épouse adorée et trop tôt disparue… et enfin sa fille aînée, Claire, sa complice la plus admirative ; et comment oublier le premier grand amour malheureux de sa vie : Adrienne, avec un grand A comme sa très célèbre tour…

Une lecture distrayante mais surtout instructive.

*

Alexandre Gustave Bonickhausen dit Eiffel est né le 15 décembre 1832 (AD21 n°713 page 249/497) à Dijon.

Aux yeux de tous, Eiffel est le génie bâtisseur de l’Empire, un constructeur de l’extrême, un expert en ingénierie des structures en métal ; durant toute sa vie, il a contribué au développement de techniques de construction innovantes et s’est engagé dans les plus grandes avancées architecturales, technologies et industrielles de son temps : expositions universelles, grands magasins, usines, métro, grande hauteur, grande portée, nouveaux matériaux, préfabrication, ponts, charpentes métalliques...

Aux yeux de tous, Eiffel est le génie bâtisseur de l’Empire, un constructeur de l’extrême, un expert en ingénierie des structures en métal ; durant toute sa vie, il a contribué au développement de techniques de construction innovantes et s’est engagé dans les plus grandes avancées architecturales, technologies et industrielles de son temps : expositions universelles, grands magasins, usines, métro, grande hauteur, grande portée, nouveaux matériaux, préfabrication, ponts, charpentes métalliques...Chercheur inventif et toujours en mouvement, Eiffel nous est présenté comme un homme de conviction, un entrepreneur exceptionnel, qui sait s’entourer des meilleurs scientifiques et ingénieurs de son époque (Camille Flammarion, Thomas Edison….)

Sportif, trapu, un fort accent bourguignon, Eiffel était plus doué sur les chantiers auprès de ses ouvriers que pour la prise de parole en public ; doté d'une extraordinaire intelligence et d'une capacité de travail phénoménal, on pourrait peut-être aujourd’hui le qualifier d’HPI.

Même s’il était issu d’une famille de la haute bourgeoisie, Eiffel a toujours travailler pour gagner sa vie et devenir « le premier constructeur après Dieu »….. Il devra notamment se défaire de ce nom « Bonickhausen » patronyme de son père, Alexandre Bönickhausen dit Eiffel - originaire de la région de Rhénanie en Allemagne et ancien officier des armées napoléoniennes - et qui lui causera

bien des tourments ; de même, la famille de sa mère, Catherine-Mélanie Moller, était d'origine alsacienne et l’on sait que l'Alsace a connu bien malgré elle plusieurs changements de souveraineté au fil de l'Histoire…. Eiffel se verra souvent qualifier de traître vendu à l'Allemagne et de juif par surcroît. Il lui faudra toutefois attendre 1880 pour être autoriser à ne s’appeler que « Eiffel » : certes Gustave Eiffel était né à Dijon, en Bourgogne, mais dans ces années qui suivent la guerre perdue contre la Prusse, la référence à un ancêtre venu plus d'un siècle auparavant s'installer en Bourgogne n'était pas bien acceptée.

bien des tourments ; de même, la famille de sa mère, Catherine-Mélanie Moller, était d'origine alsacienne et l’on sait que l'Alsace a connu bien malgré elle plusieurs changements de souveraineté au fil de l'Histoire…. Eiffel se verra souvent qualifier de traître vendu à l'Allemagne et de juif par surcroît. Il lui faudra toutefois attendre 1880 pour être autoriser à ne s’appeler que « Eiffel » : certes Gustave Eiffel était né à Dijon, en Bourgogne, mais dans ces années qui suivent la guerre perdue contre la Prusse, la référence à un ancêtre venu plus d'un siècle auparavant s'installer en Bourgogne n'était pas bien acceptée.Il faut croire que la force du vent n’était pas son seul ennemi….

Quoiqu’il en soit, après une vie bien remplie, Gustave Eiffel est décédé le 27 décembre 1923 à Paris (AD 75 n°2581 page 31/31) ; il a laissé un héritage important dans le domaine de l'ingénierie et reste une figure emblématique de l'histoire de la construction, dans le monde entier.

Pourtant, Gustave Eiffel était un personnage pas très sympathique à cotoyer....

*

L’auteure Christine KERDELLAN est journaliste. Directrice de la rédaction de L’Usine Nouvelle après avoir été directrice adjointe de l’Express et directrice de la rédaction du Figaro Magazine, elle participe régulièrement à des débats télévisés et notamment à C dans l’air. Elle a écrit une quinzaine d’essais et de romans, dont « Alexis », biographie romancée d’Alexis de Tocqueville, ou « Dans la google du loup », un essai d’anticipation qui dénonce les agissements des grands du numérique.

L’auteure Christine KERDELLAN est journaliste. Directrice de la rédaction de L’Usine Nouvelle après avoir été directrice adjointe de l’Express et directrice de la rédaction du Figaro Magazine, elle participe régulièrement à des débats télévisés et notamment à C dans l’air. Elle a écrit une quinzaine d’essais et de romans, dont « Alexis », biographie romancée d’Alexis de Tocqueville, ou « Dans la google du loup », un essai d’anticipation qui dénonce les agissements des grands du numérique.*

Pour en savoir plus :

Gustave Eiffel Geneastar (Geneastar)

Claire Françoise Alexandrine EIFFEL (Geneanet)

Qui était Gustave Eiffel (Le site de la Tour Eiffel)

130 ans de la Tour Eiffel : l'histoire de Gustave Eiffel avec Dijon

Gustave Eiffel - Visites privées

Histoire de la soufflerie rue Boileau

La construction de la tour Eiffel (YouTube)

Les Grandes constructions - La Tour Eiffel (YouTube)

Gustave Eiffel (1832-1923), l'homme du fer (Radio France)

Réalisations les plus notables de G. Eiffel (BTP Pro)

Gustave Eiffel (Gallica)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par FANNOU93 le 20 Mai 2023 à 10:32

Voici un livre que je ne suis pas prête d'oublier....

Voici un livre que je ne suis pas prête d'oublier....Prénom : Marie Marguerite

Nom : MONVOISIN

Née en 1658

Fille d’Antoine Monvoisin et de Catherine Deshayes

Particularité : soupçonnée de complicité avec sa mère, brûlée vive en place de Grève en ce jour du 22 février 1680.

Nous sommes à Paris, en 1680, au cœur du plus grand scandale qui ébranla le règne de Louis XIV : l'Affaire des Poisons

442 accusés de commerce de sorcellerie

36 condamnés à mort pour acte de diablerie, dont sa mère La Voisin, comme on l’appelle

Et Marie Marguerite, sa fille ? Elle devra tout dire si elle veut sauver sa tête…..

Emprisonnée dans sa geôle à Vincennes, Marie-Marguerite devra en effet tout dire : livrer les secrets de sa mère, révéler ses formules et la liste de ses clients dans la haute noblesse courtisane.

« La vraie raison de son statut de recluse est le danger qu’elle fait courir aux geôliers. Si elle se retrouvait enceinte, la peine de mort serait immédiatement prononcée à l’encontre du responsable de sa garde.Mais qui se risquerait à fricoter avec cette jeune fille, que l’on dit née d’une orgie entre le diable et une sorcière ? On raconte qu’elle n’a pas de nombril, et qu’elle porte un troisième téton caché sous son corps. Preuve de son appartenance à la famille des démons. »

Ce livre est donc la confession de Marie Marguerite, expliquant comment sa mère l’a « préparée comme l’héritière de ses savoirs », comment « la boisson rendait sa mère maussade et bavarde » et surtout, comment du statut honorable de sage-femme, elle est devenue empoisonneuse, avorteuse, criminelle. Marie Marguerite est une enfant écartelée, mise à vif, souillée par les horreurs que sa mère a commises.

Au travers de ce récit, on découvre une Catherine Monvoisin, intelligente et réfléchie, mais surtout redoutable et insensible, libertine, terriblement infidèle et vulgaire. Mais une femme lucide : « chaque jour, je sonde la méchanceté et la fourberie des gens. »

Très tôt, la jeune Marie Marguerite a été initiée à la distillation des plantes et autres substances, à la fabrication de pommades, des onguents et bien sûr des poisons. Elle connaît tous les secrets de sa mère et a été le témoin des allers et venues de sa riche clientèle issue de la noblesse et de la Cour du Roi.

L’auteure ne nous épargne pas le langage cru, grossier, ordurier. D’ailleurs, dès les premières pages, elle souligne le travail délicat indispensable entre la rigueur historique qui s’impose, un français classique du XVIIème difficile à déchiffrer, et un vocabulaire abscons voire choquant : « dans cet exercice d’équilibre au service de la vraisemblance, mais aussi du pur bonheur d’écriture, il me fallait retrouver la veine qui a nourri mes précédents romans – récit historique, dialogues réalistes et insolents, dans l’esprit de l’humour grinçant que l’affectionne. »

Cette histoire nous plonge dans les bas-fonds de la sorcellerie, des rites occultes et des messes noires. Si nous entrons dans l'intimité de la plus célèbre des empoisonneuses, de son ascension à sa chute vertigineuse, nous parcourons aussi le quotidien des parisiens de cette époque où la place de la femme est sans cesse rappelée : « n’oublie jamais ça : je vends des remèdes à des femmes

désespérées qui n’ont aucun droit ni aucun moyen honorable de gagner leur propre argent. Telle est la misère des nobles clientes qui fréquentent ma maison. De quoi nous les faire prendre en pitié quelquefois. » Parce que « naître fille est une malchance, mais chez les gueux, c’est une malédiction. » Ce qui résume – assez bien, à mon sens – la place des femmes dans ce siècle, et oserai-je ajouter pour quelques siècles encore…..

désespérées qui n’ont aucun droit ni aucun moyen honorable de gagner leur propre argent. Telle est la misère des nobles clientes qui fréquentent ma maison. De quoi nous les faire prendre en pitié quelquefois. » Parce que « naître fille est une malchance, mais chez les gueux, c’est une malédiction. » Ce qui résume – assez bien, à mon sens – la place des femmes dans ce siècle, et oserai-je ajouter pour quelques siècles encore…..Si au début du récit j’avais quelques considérations pour cette « Monvoisin » au vue d’une vie de labeur, mariée trop jeune à un « bras cassé trempé dans la vinasse »,et soucieuse semble t-il de gérer le sort peu enviable des femmes, très vite, j’ai rectifié mon jugement : Catherine a rapidement bercé dans un univers de débauche, sans aucune morale, comme atteinte d’une folie meurtrière.

« L'ambition de ces couillons est le lit de ma richesse. »

Isabelle DUQUESNOY dépeint avec réalisme le Paris du XVIIème, la Cour du Roi Soleil, s’appuyant sur des documents d’archives qu’elle a studieusement épluchés ; ce livre est nourri de récits historiques et des dialogues authentiques relatant les moeurs, les croyances, la vie quotidienne et le statut des femmes de l'époque, et que dire de la place des enfants…..

On y rencontre des personnages haut en couleurs : Monsieur de la Reynie, premier lieutenant de police sous Louis XIV, Adam Lesage (Coeuret), l’abbé Guibourg, les empoisonneuses Marie Bosse ou encore Françoise La Filastre, Mademoiselle Des Oeillets, la marquise Brinvilliers, et bien évidemment madame De Montespan.

Née à Paris en 1960, Isabelle DUQUESNOY est diplômée d'histoire et de restauration du patrimoine ; je ne vous cache pas que j’ai a-do-ré son livre, son style original, passant de l’humour à l’horreur, mais peut-être était-ce pour mieux nous présenter « l’inacceptable » et le « dérangeant ». Quoiqu’il en soit, il sera le premier d’une longue série….

*

Les ponts habités (Gallica)

La rue Beaureagard (Wikipedia)

Catherine DESHAYES (fiche Geneanet)

22 février 1680 : l’empoisonneuse Catherine Deshayes dite la Voisinest brûlée en place de Grève (La France Pittoresque)

Affaire des poisons. Année 1680, août-décembre (BnF)

L’affaire des poisons (Tombes et Sépultures)

Histoire de l’enfermement (Ministère de la Justice)

Archives de la Bastille – documents inédits (Gallica)

L'affaire des poisons : psychose à la cour de Louis XIV ( National Geographic)

L'Affaire des Poisons se déjoue à la Citadelle de Besançon (France Bleu)

L'Affaire des Poisons, une affaire d'Etat sous Louis XIV (France Inter)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par FANNOU93 le 25 Avril 2023 à 16:26

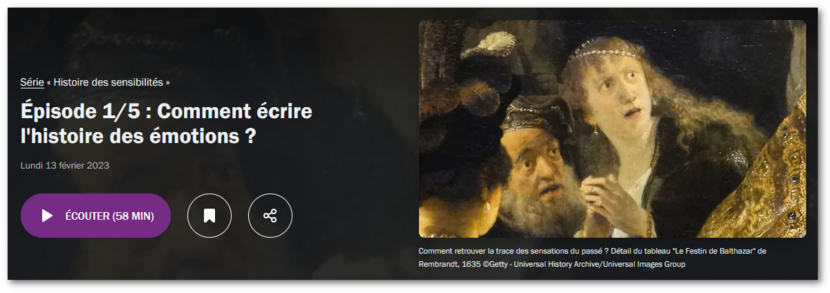

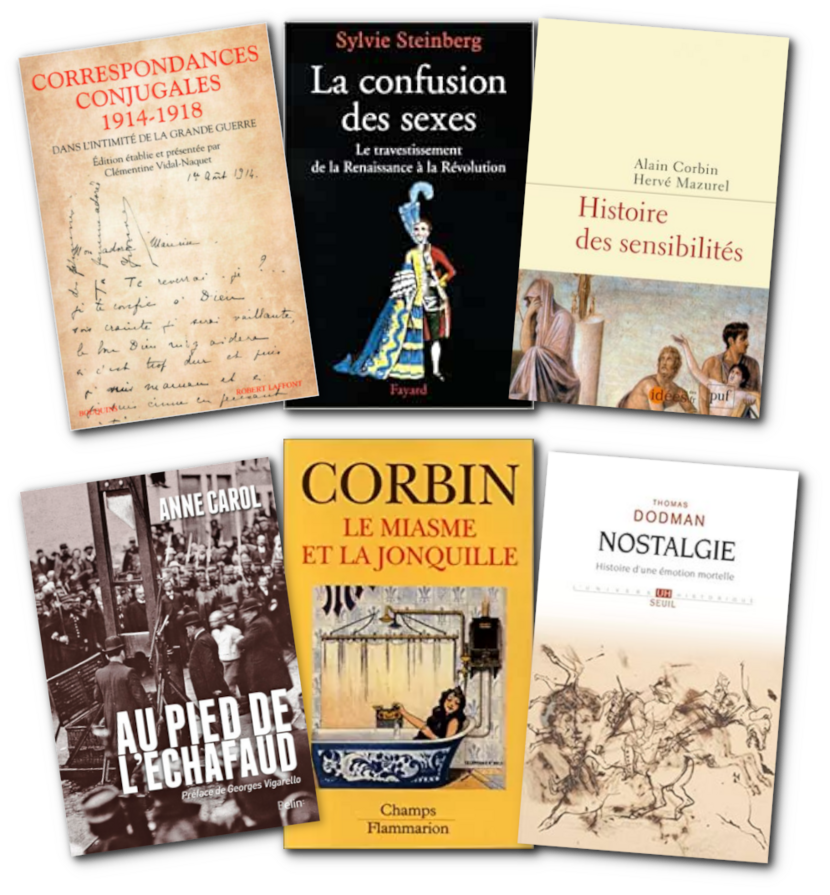

L'histoire des sensibilités est une approche historique qui s'intéresse à l'étude des émotions et des sentiments dans le temps. Cette approche considère que les émotions sont des constructions sociales et culturelles qui évoluent au fil des siècles et des contextes.

L'histoire des sensibilités est une approche historique qui s'intéresse à l'étude des émotions et des sentiments dans le temps. Cette approche considère que les émotions sont des constructions sociales et culturelles qui évoluent au fil des siècles et des contextes.Vous allez me dire : « quel rapport avec la généalogie ? ». En matière de généalogie, on ne peut faire l’impasse sur « les sensibilités » de nos aïeux. Nous sommes nombreux à « essayer » d’écrire sur ce que nos ancêtres ont ressenti, exprimé voire refoulé…. Bien sûr ils ne sont plus là pour le dire, mais on peut essayer de savoir, de lire, d’écouter pour mieux comprendre…..

L'histoire des sensibilités explore les représentations culturelles des émotions, les normes sociales qui les régissent et les pratiques rituelles ou artistiques qui les mettent en scène. Nous voyons bien que nos aïeux étaient différents selon la région qu'ils habitaient - et les coutumes qui s'y rattachent - selon leur milieu social et professionnel.

L'histoire des sensibilités a connu un fort développement depuis les années 1990, notamment en France, avec des historiens comme Alain Corbin (Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot), Jean-Jacques Courtine ou bien encore Georges Vigarello. Elle s'est ensuite étendue à d'autres domaines de recherche, comme la littérature, l'histoire de l'art, la philosophie, la psychologie ou la sociologie.

Voici donc 5 podcasts de très grande qualité. Peut-être ne trouverez-vous pas la réponse à toutes les questions que vous vous posez, mais vous aurez quelques explications savamment développées....

*

Épisode 1/5 : Comment écrire l'histoire des émotions ?

Nos sens, nos passions et nos émotions ont une histoire. Comment retrouver la trace des sensations du passé au travers des archives et par le regard des historiennes et historiens ?

Épisode 2/5 : Je sens que je vais conclure… la séduction d'hier à aujourd'hui

Montrer ou dissimuler ses charmes fait le jeu de la séduction dans la société d'Ancien Régime, fondée sur la hiérarchie du sang et des sexes. Comment l'image d'un homme, séducteur, viril et conquérant, et celle d’une femme, chaste, pudique et passive, ont-elles imprégné les codes de l'amour ?

Épisode 3/5 : De colère, de tristesse, de joie… l'histoire, la larme à l'œil

Pleurer comme une madeleine, comme un crocodile, comme une fontaine ou comme un veau : comment écrire l'histoire des larmes ? Comment les manières de pleurer ont-elles évolué au cours du temps ? Les effusions et les larmes ont-elles connu des significations différentes selon les siècles ?

Épisode 4/5 : Ne rien laisser paraître, une histoire de l'insensibilité

Synonyme à la fois d’indifférence, d’absence de sens, de manque d’empathie, l’insensibilité est difficile à définir. Derrière celle-ci se cachent bien souvent des émotions tues ou enfouies. Comment l'histoire de l’insensibilité s'écrit-elle ?

Épisode 5/5 : L'impossible retour, la nostalgie à l'épreuve du temps

Si aujourd’hui le doux nom de nostalgie évoque en chacun de nous un sentiment de rêverie et nous transporte au temps de l’enfance, il n’en fut pas toujours ainsi. La nostalgie a d’abord été une maladie, dangereuse, redoutée, dont on pouvait même mourir…

Pour en savoir plus :

Les livres de Sylvie Steinberg

Les livres de Robert Muchembled

Anne Vincent-Buffault, Histoire des larmes XVIIIe-XIXe siècles)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par FANNOU93 le 22 Avril 2023 à 18:01

« Nombreux sont les généalogistes qui souhaitent retrouver l’histoire de leur commune où ont vécu leurs ancêtres. Les érudits ou les responsable de bulletin municipaux veulent également en savoir plus. Or, il n’est pas si facile de savoir où chercher et comment le faire, tant les piste que la curiosité peut suivre sont nombreuses : la cartographie, l’étude de l’école, de la mairie, de l’église, des bâtiments publics ou privés, des rues, l’histoire de la population à travers les communautés religieuses, les associations, les corporations, la conscription ou les évolutions administratives au cours des siècles sont autant de sujets de recherche, qu’il est possible d’étudier aussi bien sur un seul que sur plusieurs siècles.

Les archives communales sont riches de détails, mais elles ne sont pas les seules à pouvoir vous aider. Comme les arcanes des cadres de classement des documents anciens sont complexes, ce guide pratique vous fait découvrir les richesses des autres sites d’archives (départementales, nationales), celles des bases de données (en ligne ou non) ainsi que la possibilité de recherches dans les fonds privés, pas forcément accessibles au grand public. »

A la demande d’Archives et Culture, cet ouvrage a été rédigé, en 2011, par deux spécialistes des recherches sur l’histoire communale :

- Nicole ROUX, titulaire d’un DEA d’histoire moderne sur « la bourgeoisie Strasbourgeoise à la fin de l’Ancien Régime » est responsable de l’Action Culturelle et de la salle de lecture, chargée de la coordination du service éducatif aux Archives Départementales des Vosges depuis 2002 ; elle est chargée de visites guidées du service des archives comme des expositions qu’elle prépare et coordonne,

- Delphine SOUVAY, titulaire d’une maîtrise d’histoire moderne sur « la mort à Epînal aux XVIIème et XVIIIème siècle », est chargée des archives communales et des archives modernes(1800-1940) aux archives départementales des Vosges depuis 2002 ; elle est également chargée de recherches historiques ; elle est l’auteur de l’article paru dans les Annales de la Société d’émulation des Vosges, « Victor Demange (1870-1940), un spinalien citoyen du monde».

Voici très succinctement, les éléments que j’ai pu en tirer ; si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, il vous faudra vous procurer ce livre très intéressant.

*

Avant de vous plonger dans les archives communales (ou municipales) consultez par exemple les sites d’histoires locales et/ou les clubs généalogiques du département concerné. Ils regorgent de « passionnés » qui se feront une joie de vous aider…..

Pour cet article et mes recherches futures, j’ai réalisé

- Le plan du classement des archives communales (AC)

- Le plan du classement des archives départementales (AD)

C’est cadeau, et indispensable pour la suite !

Les AD sont propres à chaque territoire ou régions tandis que les AC sont le reflet et l’histoire d’une même ville. AD ou AC, ce fut un réel plaisir de les « éplucher ».

Le classement des AN est plus complexe et se trouve en ligne (ici)

*

A. LES SOURCES

Les monographies communales : fruits d’une commande du Ministère de l’Instruction Publique qui souhaitait célébrer le centenaire de la Révolution Française ; vers 1888 (AD 71), le Ministère demande donc aux instituteurs de la République de décrire leur commune ; certains férus d’histoire dresseront un fidèle portrait, tandis que d’autres se contenteront d’un simple état des lieux, voire rien !

Dans chaque département, des annuaires font état de la structure administrative voire industrielle et/ou commerciale des communes ; on peut depuis peu les retrouver dans les ressources en ligne de Gallica (BnF numérisée)

- Série O des AD : administration et comptabilité communale / extraits de délibérations, des devis, des plans de budget

- Série L des AD : administrations et tribunaux de la période révolutionnaire / mise en place de nombreux chantiers durant cette période

Cas particulier d’une ville portuaire

Pour écrire l’histoire d’une commune, il est bon de se poser des questions pertinentes :